L’année 2025 aurait pu être celle d’une première mondiale en France, à quelques centaines de mètres de la Durance et à une quarantaine de kilomètres au nord-est d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). Rien de moins que la mise au point d’une nouvelle source d’énergie, plus sûre que les centrales nucléaires et aussi peu émettrice de CO2.

C’est du moins ce que prévoyait encore le calendrier, début 2020, du réacteur thermonucléaire expérimental ITER. Un projet qui réunit depuis 2006 la Chine, les Etats-Unis, l’Europe, la Russie, l’Inde, le Japon et la Corée du Sud, et qui est destiné à montrer la faisabilité de l’exploitation de la fusion nucléaire. C’est-à-dire le mariage forcé entre deux petits noyaux atomiques pour libérer une quantité énorme d’énergie convertible en électricité. Soit l’inverse de la fission nucléaire, qui alimente les centrales et qui casse de gros noyaux d’uranium.

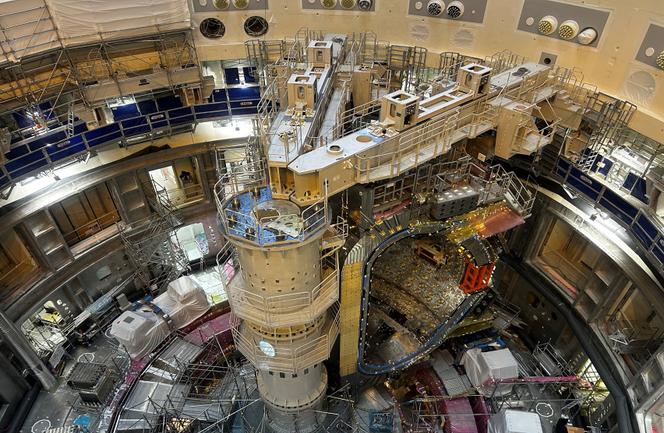

La mise à jour, en 2024, de la feuille de route a augmenté de 5 milliards d’euros le coût, précédemment estimé à plus de 20 milliards d’euros. Le début des opérations en vue de la fusion a en outre été repoussé d’au moins cinq ans. Mais, sur les 42 hectares de la vaste plateforme provençale, à Saint-Paul-lès-Durance, l’activité reste intense pour construire le géant de 23 000 tonnes (trois tours Eiffel) abrité dans le vaste bâtiment de 120 mètres de long, 80 mètres de large et 60 mètres de haut, aux bardages métalliques noir et gris.

Il vous reste 69.16% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.