C’est l’histoire de Katariina Meri-Tuulia Pantila, une infirmière finlandaise de 28 ans qui, en 2007, a tenté d’injecter de l’insuline à un nourrisson de huit mois lors d’une fête de famille. Son arrestation a levé le voile sur une affaire bien plus troublante. L’enquête a alors révélé qu’elle travaillait dans un institut pour personnes handicapées où, une semaine plus tôt, deux résidents étaient morts de façon inattendue, sans explication médicale satisfaisante. Dans un cas, l’autopsie a mis en évidence une piqûre d’aiguille contenant de l’insuline, alors même que ce patient n’était pas sous insulinothérapie.

Condamnée à la réclusion à perpétuité pour meurtre sur un handicapé et atteinte à l’intégrité physique sur un nourrisson, l’infirmière s’est donnée la mort en prison.

Mais l’enquête ne s’est pas arrêtée là. Les autorités judiciaires finlandaises ont décidé de décrypter le parcours professionnel de cette infirmière. Il s’est avéré qu’elle avait auparavant travaillé pendant sept mois dans une unité de soins gériatriques.

Les décès survenus durant cette période ont été réexaminés à l’aide d’outils statistiques conçus pour évaluer la probabilité qu’elle ait été impliquée dans les morts suspectes survenues dans cette unité de gériatrie.

Une analyse statistique pour identifier les principaux suspects

Pour mener une évaluation rigoureuse, objective et transparente, les autorités ont soumis l’ensemble des 69 infirmières ayant exercé dans cette unité à la même analyse statistique. L’objectif : déterminer si des éléments tangibles désignent spécifiquement cette soignante.

En parallèle, les enquêteurs ont recherché des incohérences entre les certificats de décès et l’évolution clinique des patients et ont pratiqué des autopsies médico-légales sur plusieurs corps exhumés. Un par un, les indices ont progressivement dessiné le profil glaçant d’une tueuse en série en blouse blanche.

Voici ce que nous apprend l’article publié en février 2025 par des chercheurs de l’université de Tampere (Finlande) dans la revue Forensic Science International.

Entre novembre 2006 et juin 2007, cette infirmière a travaillé dans une unité de gériatrie de 32 lits, rattachée au centre de santé municipal. Durant ces huit mois, 29 patients y sont décédés. D’après les dossiers médicaux et les interrogatoires de la police, l’infirmière a été impliquée dans les soins de 11 de ces patients, soit dans 38 % des décès. Pour chacun d’eux, le certificat de décès attribue la mort à la maladie ayant motivé l’hospitalisation. Aucune autopsie, clinique ou ordonnée par la justice, n’a été pratiquée au moment des faits.

Cinq corps sur les onze ont été incinérés. Des autopsies ont été réalisées entre trois et huit mois après le décès sur les six autres corps : cinq ont été exhumés plusieurs mois plus tard, le sixième ayant été légué à un service d’anatomie.

Les enquêteurs ont alors élargi leur champ d’analyse en utilisant une méthode initialement développée pour mesurer la pertinence des examens diagnostiques. Leur but : évaluer le degré d’implication des membres du personnel soignant dans les 29 décès survenus dans l’unité de gériatrie.

Les données analysées sont considérables : 27 324 vacations, réparties entre 30 infirmières diplômées, 27 aides-soignantes et 12 étudiants en soins infirmiers ou en médecine. Chaque vacation durant laquelle un décès s’est produit a été classée comme « directement impliquée ». Si la mort est survenue dans les huit heures suivant la fin du service, la vacation a été considérée comme « possiblement impliquée ». Toutes les autres ont été rangées dans la catégorie « non impliquée ». L’analyse visait à déterminer l’existence d’un lien statistique significatif entre certains soignants et la survenue des décès.

Pour savoir si la présence d’un soignant lors d’un décès relevait du simple hasard ou devait au contraire susciter des soupçons, les chercheurs ont évalué deux éléments. D’un côté, ils ont calculé combien de décès étaient survenus pendant ou juste après les périodes de travail d’un soignant : plus ce chiffre est élevé, plus il peut suggérer un lien. De l’autre, ils ont examiné combien de fois cette même personne avait travaillé sans qu’aucun décès ne survienne. Si un soignant est régulièrement présent au moment des décès, mais rarement là quand tout se passe normalement, cela crée un déséquilibre statistique susceptible d’alerter. Inversement, si les décès ont autant de chances de se produire en son absence qu’en sa présence, cela tend à écarter une implication directe. Des comparaisons ont été effectuées, grâce à un logiciel spécialisé, pour chaque membre du personnel, soit un total de 69 personnes.

Voici ce qui ressort : au sein de l’unité gériatrique, les décès étaient deux fois plus fréquents pendant les gardes de nuit que durant les autres plages horaires. Et cette tendance ne s’explique pas uniquement par la durée plus longue des gardes nocturnes, qui s’étendent sur dix heures contre huit en journée.

Parmi tous les soignants, l’infirmière condamnée pour meurtre est celle qui a effectué un nombre anormalement élevé de gardes du soir et de nuit. Elle a assuré 38 gardes en soirée, alors que ses collègues infirmiers en réalisaient 26 en moyenne. Du côté des aides-soignants, la moyenne chute à 18.

L’écart est encore plus flagrant la nuit : l’infirmière en question a assuré 19 gardes nocturnes, un nombre nettement supérieur à celui de la plupart de ses collègues, infirmiers comme aides-soignants, qui en effectuaient en moyenne 7 ou 8. Autrement dit, elle fait partie des 10 % du personnel ayant assuré le plus grand nombre de gardes de nuit.

Dans le top 10 % pour le nombre de décès pendant ses gardes

Quand les statisticiens ont examiné les décès survenus dans l’unité, ils ont constaté que cette infirmière était particulièrement présente au moment des décès, ou juste avant. Là encore, elle figurait parmi les 10 % du personnel soignant ayant assuré le plus de gardes immédiatement avant ou au moment du décès d’un patient.

Même en tenant compte du fait que les décès sont plus fréquents la nuit, la présence de cette infirmière lors de ces événements apparaît tout à fait inhabituelle. Les chiffres montrent clairement que plus elle enchaînait les gardes de nuit, plus le nombre de décès en sa présence augmentait. De plus, lorsque l’analyse se limite au personnel ayant accompli au moins cinq gardes nocturnes (afin de neutraliser l’effet de la mortalité plus élevée la nuit), cette infirmière se distingue nettement, avec une fréquence de décès bien supérieure à celle des autres soignants.

Parmi les 29 décès survenus, 11 (soit 38 %) ont eu lieu pendant les gardes de cette infirmière. En raison de la fragilité des patients âgés hospitalisés, aucun de ces décès n’a suscité de suspicion parmi le personnel, y compris chez le médecin responsable.

Dans chaque cas, la cause officielle du décès correspondait à la maladie pour laquelle le patient était hospitalisé ou sous traitement. Aucun décès n’avait été jugé suspect, alors même que certains symptômes et circonstances auraient pu, voire dû, alerter les médecins.

Il s’avère que cinq cas ont été considérés comme particulièrement suspects en raison d’incohérences entre l’issue fatale et les certificats de décès. Dans ces cinq situations, un coma inexpliqué a précédé le décès, ce qui est difficile à expliquer par la pathologie indiquée comme cause officielle du décès. Par ailleurs, dans deux cas, des infirmières avaient noté une transpiration abondante, un symptôme typique, par exemple, d’une hypoglycémie.

Ces cinq décès suspects se sont concentrés dans les deux derniers mois sur les sept durant lesquels cette infirmière a travaillé dans le service. « Avec le recul, sachant qu’elle avait utilisé de l’insuline pour tuer une personne handicapée et tenter d’en tuer une autre, il est plausible qu’elle soit responsable d’un décès par hypoglycémie, ainsi que d’autres décès suspects survenus dans le service », déclarent les auteurs.

L’approche statistique utilisée par Pekka Karhumen et ses collègues a permis de réduire le nombre de suspects et de concentrer l’enquête sur le personnel soignant dont la présence coïncidait le plus fréquemment avec les décès. Pour autant, elle n’a pas permis d’identifier formellement un suspect, ni d’apporter des preuves irréfutables. Comme le soulignent les auteurs, le nombre limité de décès (29) constitue une limite importante pour l’évaluation statistique. Pour mémoire, en 2000, un médecin généraliste britannique a été reconnu coupable de 15 meurtres et soupçonné d’avoir tué plus de 200 de ses patients avant d’être démasqué. Nous y reviendrons.

Les auteurs insistent également sur une autre difficulté : la sévérité des pathologies et la mortalité naturellement élevée dans une population gériatrique rendent particulièrement difficile la détection de décès suspects. « Selon nos observations, le fait qu’aucun de ces décès, pourtant manifestement suspects, n’ait éveillé l’attention du médecin responsable pourrait s’expliquer par une certaine indifférence à l’égard de l’identification précise des causes du décès chez les personnes âgées ». Ils ajoutent : « La diminution du nombre d’autopsies à l’échelle mondiale contribue également à ce que la cause du décès échappe à toute vérification ».

Dans le cadre d’une enquête criminelle ou d’un procès, une analyse statistique ne saurait évidemment suffire à démontrer une culpabilité. Elle peut cependant renforcer un faisceau d’indices ou corroborer d’autres éléments de preuve. Cela dit, les auteurs rappellent que dans plusieurs affaires pénales, le recours aux statistiques a suscité de fortes réserves.

C’est ainsi que les infirmières Lucia de Berk, aux Pays-Bas, et Daniela Poggiali, en Italie, toutes deux accusées d’avoir tué plusieurs patients, ont vu leur condamnation annulée après réexamen de leur dossier. Ces affaires emblématiques illustrent les limites et les écueils potentiels liés à l’usage de méthodes statistiques dans un contexte judiciaire. Elles montrent aussi à quel point les données statistiques peuvent prêter à des interprétations divergentes. La défense peut en effet s’en emparer pour démontrer que l’accusation n’a pas apporté la preuve de la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.

Les auteurs de l’étude finlandaise le reconnaissent eux-mêmes en conclusion de leur article : « Notre approche a permis une évaluation globale et objective de l’ensemble du personnel, évitant ainsi de cibler à tort un suspect initial, mais elle n’a pas permis d’identifier un auteur unique ».

On ne peut s’empêcher de se demander ce qu’une intelligence artificielle aurait conclu de ce vaste ensemble de données, si l’équipe finlandaise avait choisi de recourir à cet outil plutôt qu’à une analyse statistique classique. Aurait-elle détecté des modes opératoires plus subtils, mis au jour d’autres corrélations, resserré le cercle des suspects, voire affirmé que l’infirmière était assurément coupable ? Nul ne peut le dire, mais la question mérite d’être posée.

Après ce cas finlandais, intéressons-nous à d’autres affaires impliquant des membres du personnel soignant, médecins hospitaliers ou généralistes, reconnus coupables de meurtres en série.

Parmi les affaires les plus médiatisées de tueurs en série dans le milieu médical, celle du Dr Harold Shipman occupe une place à part. Ce médecin généraliste britannique, jadis très respecté, a été reconnu coupable du meurtre de quinze patientes. Mais les enquêtes ultérieures ont révélé un bilan bien plus lourd : on estime qu’il aurait causé la mort de 220 à 240 personnes au cours de sa carrière.

Condamné en 2000 à la réclusion à perpétuité pour meurtre et falsification de testament, Shipman exerçait dans la petite ville de Hyde, près de Manchester, où il jouissait d’une solide réputation.

Après son arrestation en septembre 1998, l’analyse des données disponibles a mis en évidence une surmortalité anormale parmi ses patientes âgées. Dans la zone où il exerçait, le taux de mortalité chez les femmes de plus de 65 ans était de 2,7 décès pour 100 patientes. Ce taux était dix fois supérieur, atteignant 26 décès pour 100 patientes suivies par le Dr Shipman.

Le ministère de la Santé britannique a alors ordonné une analyse statistique approfondie des décès survenus pendant la carrière du Dr Shipman. Dans les 15 affaires de meurtres jugées, toutes les victimes étaient des femmes âgées.

Les experts ont examiné en détail 267 dossiers médicaux, dont 180 comportaient un certificat de décès signé par Shipman. Plus de la moitié de ces cas (57 %) présentaient des caractéristiques hautement suspectes : des décès survenus brutalement à domicile, souvent en présence du médecin, principalement l’après-midi et en l’absence de proches.

Comparativement aux malades suivis par d’autres médecins généralistes, les patients de Shipman décédaient plus souvent l’après-midi (55 % contre 25 %), en présence du médecin (19 % contre 0,8 %), ou à l’inverse sans aucun témoin (40 % contre 19 %). La présence d’un proche au moment du décès était également bien moins fréquente (40 % contre 80 %). En outre, la survenue du décès était plus rapide : 60 % des patientes de Shipman mouraient en moins de 29 minutes, contre 23 % pour les autres praticiens.

Ces éléments statistiques ont été renforcés par les résultats les analyses toxicologiques réalisées sur neuf corps exhumés. L’analyse des muscles squelettiques a révélé des concentrations importantes de morphine. L’administration de doses létales de diamorphine, un puissant dérivé de la morphine à usage pharmaceutique, a été identifiée comme la cause des décès.

À l’instar de Harold Shipman, un autre médecin a laissé derrière lui une longue liste de victimes : le Dr Michael Swango. Lui aussi a tiré parti de sa position au sein du système de santé pour tuer des patients sous sa responsabilité. Il aurait causé la mort d’environ 60 personnes aux États-Unis et au Zimbabwe. Dans son journal intime, il écrivait que « l’odeur douce et lourde du meurtre en intérieur » lui rappelait qu’il était « encore en vie ».

Plus récemment, en 2015, en Californie, un jury a reconnu le Dr Hsiu Ying « Lisa » Tseng coupable de meurtre pour avoir provoqué la mort de trois patients à qui elle avait prescrit dans un but lucratif massivement des substances addictives et potentiellement létales, sans indication médicale réelle. Tseng avait ouvert son cabinet à Rowland Heights, dans la banlieue est de Los Angeles, en 2005. En moins de trois ans, neuf de ses patients sont morts d’overdose médicamenteuse. Malgré ces décès, elle a continué à délivrer de fortes quantités d’opioïdes et d’anxiolytiques, engrangeant plus de cinq millions de dollars de revenus. En octobre 2015, elle a été reconnue coupable de trois meurtres et condamnée à une peine incompressible de 30 ans de prison, pouvant aller jusqu’à la perpétuité. Il s’agit du premier cas aux États-Unis dans lequel un médecin a été condamné pour meurtre en lien avec une surprescription de médicaments ayant entraîné des overdoses mortelles.

À l’image des docteurs Shipman, Swango et Tseng, certains soignants, non médecins, ont abusé de la confiance que leur conférait leur fonction pour commettre des meurtres en série.

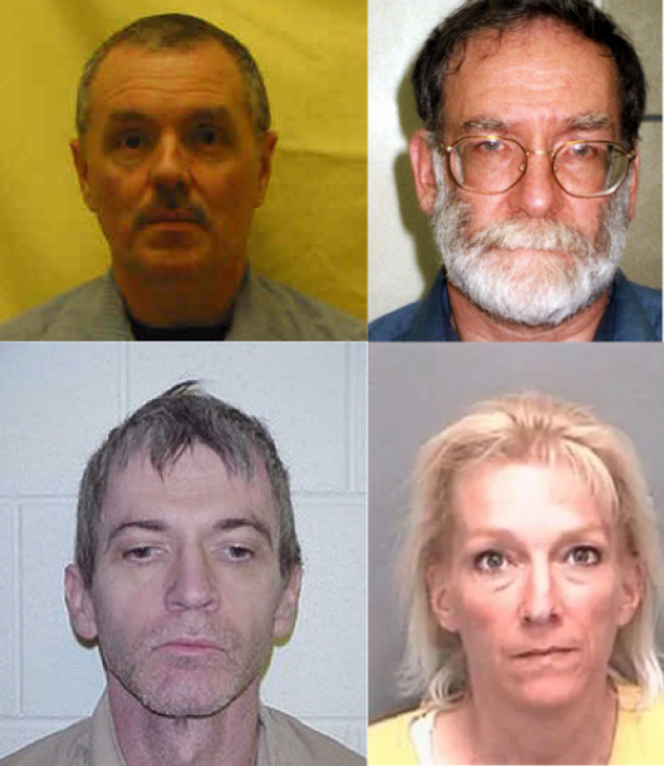

L’un des cas les plus tristement emblématiques est celui de Charles Cullen, infirmier diplômé. Sur une période de seize ans (1987-2003), il est suspecté d’avoir causé la mort d’au moins quarante patients dans neuf hôpitaux et une maison de retraite répartis entre le New Jersey et la Pennsylvanie. Il a lui-même reconnu avoir assassiné treize personnes en leur administrant un cocktail de médicaments, parmi lesquels figurait de l’insuline.

Cullen a d’abord prétendu ne cibler que des patients gravement malades, dans un but supposé de soulagement de la douleur. Pourtant, l’examen des dossiers médicaux a révélé que plusieurs victimes, ayant reçu une injection mortelle de digoxine, un médicament renforçant la contraction cardiaque, n’étaient pas nécessairement en phase terminale. Parmi elles, une patiente se remettait même d’une crise d’asthme sévère. Il a été condamné à onze peines de réclusion à perpétuité. Le récit de ses crimes, inspiré du livre de Charles Graeber (The Good Nurse : A True Story of Medicine, Madness, and Murder), a été adapté à l’écran dans le film The Good Nurse (Meurtres sans ordonnance, Netflix, 2022).

Un autre parcours professionnel, celui de Genene Jones, fait froid dans le dos. Les faits remontent aux années 1980. Cette infirmière pédiatrique texane manifeste très tôt des comportements étranges, presque rituels, à l’annonce du décès d’un enfant, comme si elle anticipait ces morts à venir. Elle affirme parfois, de manière troublante, « deviner » quels enfants vont mourir pendant ses gardes.

Rapidement, ses collègues, frappés par l’accumulation d’événements inexpliqués en sa présence, commencent à tenir des registres statistiques : ce n’est pas tant le nombre d’arrêts cardiaques survenus dans le service qui inquiète, mais le fait qu’ils surviennent presque systématiquement lorsqu’elle est de service. Les soupçons sont remontés à la hiérarchie hospitalière, mais aucune mesure concrète n’est prise et les décès se poursuivent.

Un tournant survient lorsqu’un médecin détecte plusieurs cas récents de troubles de la coagulation, qu’il attribue à un usage anormal d’héparine. Interrogée, Jones reconnaît avoir utilisé une posologie mille fois supérieures aux doses standard, ce qui pousse l’hôpital à exiger que toute injection d’héparine soit désormais supervisée. Lorsqu’elle prend un mois de congé, aucun arrêt cardiaque n’est signalé pendant cette période, mais à son retour, les situations d’urgence vitale reprennent aussitôt.

Malgré l’inquiétude grandissante, la direction tarde à réagir. Le chef de chirurgie cardiovasculaire menace de ne plus adresser de patients à l’unité de soins intensifs pédiatriques si rien n’est fait. Une réunion d’urgence est convoquée, rassemblant experts américains et canadiens, mais aucun consensus ne peut être établi quant à une responsabilité criminelle, en partie parce que, comme souvent dans ces affaires, c’est le soignant lui-même qui rédige le compte rendu des événements précédant l’arrêt cardiaque.

Jones est alors discrètement écartée de l’hôpital en raison de nouvelles règles réservant les soins intensifs aux infirmiers diplômés. Elle se replie aussitôt vers une clinique tenue par un ami. Peu après son arrivée, un enfant y meurt brutalement. L’analyse révèle la présence de succinylcholine, un curare utilisé en anesthésie. De plus, une fiole contenant cette substance est retrouvée dans son environnement. C’est cette preuve matérielle qui permet enfin de l’incriminer. Elle est condamnée à 159 ans de prison.

En 2016, l’opinion publique canadienne est sous le choc : une infirmière de l’Ontario, Elizabeth Wettlaufer, reconnaît avoir assassiné des patients en soins de longue durée. Un article paru en 2020 dans le magazine Canadian Family Physician a résumé cette affaire. Wettlaufer avait obtenu son diplôme en 1995. Un an plus tard, elle avait été surprise en train de voler des opioïdes dans la maison de retraite où elle travaillait. Son permis d’exercer est alors suspendu pendant six mois par l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario. Elle peut néanmoins reprendre le travail, bénéficiant de lettres de soutien attestant de sa guérison.

Au fil des années, elle travaille dans plusieurs foyers de soins de longue durée (SLD), accumulant les plaintes. Mais ce n’est qu’au cours d’une hospitalisation en psychiatrie qu’elle finit par avouer avoir tué huit résidents à l’insuline et avoir commis six tentatives de meurtre.

Avant cela, elle avait déjà échappé à un licenciement grâce au soutien mandaté par la loi de l’Association des infirmières et des infirmiers de l’Ontario. Un compromis est alors trouvé : aucune trace de l’affaire ne figurera dans son dossier et l’établissement n’a pas le droit d’alerter ses futurs employeurs. C’est ainsi qu’elle est ensuite engagée dans une autre maison de retraite où elle fait une nouvelle victime. La commission d’enquête a reconnu que Wettlaufer n’aurait pas été démasquée si elle n’était pas passée aux aveux.

Alors que l’affaire Wettlaufer révèle de graves failles du système de santé, le parcours de Donald Harvey, autre tueur en série du milieu médical, témoigne de l’ampleur terrifiante que peuvent atteindre de tels crimes. Actif de 1970 à 1987, il a été inculpé et condamné pour 49 meurtres, 37 en Ohio et 12 dans le Kentucky. Il a en a confessé 87. Quatre-vingt-sept !

Il commence sa carrière comme aide-soignant. Profitant de son accès privilégié auprès de patients vulnérables, Harvey utilise des méthodes variées : empoisonnements au cyanure, à l’arsenic ou à la mort-aux-rats, injections mortelles, étouffements avec un oreiller, sabotage de dispositifs médicaux (déconnexion du respirateur).

Il a notamment prémédité le meurtre d’un patient de 81 ans. Quelques jours plus tôt, cet octogénaire l’avait frappé à la tête avec un urinal, avant de lui en renverser le contenu dessus, affirmant l’avoir pris pour un cambrioleur. En représailles, Harvey choisit d’utiliser une sonde urinaire de calibre 20, habituellement réservée aux femmes, plutôt que la sonde plus fine de calibre 18 adaptée aux hommes. Il redresse ensuite un cintre métallique et introduit environ 60 centimètres de fil de fer dans le cathéter urinaire, perforant la vessie et l’intestin du patient. Ce dernier entre immédiatement en état de choc, puis sombre dans le coma. Harvey se débarrasse alors du fil et remplace discrètement la sonde par un modèle masculin, tentant ainsi d’effacer les traces de son geste.

Harvey affirmait vouloir « soulager la souffrance », mais a fini par reconnaître qu’il prenait un certain plaisir à « jouer à Dieu ». Sa série de meurtres prend fin en 1987, après qu’un médecin légiste remarque une odeur évoquant la présence de cyanure dans la cavité gastrique, ce qui conduit à son arrestation. Harvey a plaidé coupable de 24 meurtres et a été condamné à trois peines de prison à perpétuité (en Ohio), puis à la perpétuité dans le Kentucky. Il a été assassiné en prison en 201.

Impossible de conclure ce billet sans évoquer Kristen Gilbert, surnommée « l’Ange de la mort ». Cette infirmière américaine était régulièrement présente lors d’arrêts cardiaques inexpliqués, suscitant l’inquiétude de ses collègues et de plusieurs médecins, au point que certains avaient exigé qu’elle ne soit plus affectée à leurs patients.

En poste dès 1989 à l’hôpital des anciens combattants de Northampton, dans le Massachusetts, elle évoluait dans une atmosphère morbide : le taux de mortalité dans son service était trois fois supérieur à celui des autres unités. Un détail particulièrement troublant tient à la politique de l’établissement qui imposait la présence d’un agent de sécurité lors des interventions d’urgence, un agent qui n’était autre que son amant. Cette situation laisse penser que les situations critiques qu’elle provoquait servaient de prétexte à nourrir une relation fondée sur le danger et la manipulation.

À mesure que les soupçons s’accumulent, plusieurs collègues prennent l’initiative de surveiller discrètement les stocks d’épinéphrine, ce puissant stimulant cardiaque. Rapidement, ils découvrent des seringues usagées dans les poubelles et repèrent des flacons suspects dans la salle de réanimation.

Si l’appât du gain motive souvent certains soignants criminels, notamment pour des questions d’assurance ou d’héritage, l’affaire Kristen Gilbert révèle une réalité plus troublante : le fantasme romantique ou sexuel peut aussi se trouver au cœur des motivations de certains tueurs en blouse blanche.

Pour en savoir plus :

Karhunen PJ, Krohn R, Oksala A, et. Searching for a serial killer on a hospital ward. Forensic Sci Int. 2025 Feb ;367 :112337. doi : 10.1016/j.forsciint.2024.112337

Menshawey R, Menshawey E. Brave Clarice-healthcare serial killers, patterns, motives, and solutions. Forensic Sci Med Pathol. 2023 Sep ;19(3) :452-463. doi : 10.1007/s12024-022-00556-4

McCarthy M. California doctor convicted of murder over deaths of three patients by overdose. BMJ. 2015 Nov 3 ;351 :h5913. doi : 10.1136/bmj.h5913

Yorker BC, Kizer KW, Lampe P, et al. Serial murder by healthcare professionals. J Healthc Prot Manage. 2008 ;24(1):63-77

Pounder DJ. The case of Dr. Shipman. Am J Forensic Med Pathol. 2003 Sep ;24(3) :219-26. doi : 10.1097/01.paf.0000070000.13428.a3

Kinnell HG. Serial homicide by doctors : Shipman in perspective. BMJ. 2000 Dec 23-30 ;321(7276) :1594-7. doi : 10.1136/bmj.321.7276.1594